人間国宝の安部榮四郎氏が生み出して、生涯をかけてその技を磨きあげた『出雲民藝紙(いずもみんげいし)』。

人間国宝の安部榮四郎氏が生み出して、生涯をかけてその技を磨きあげた『出雲民藝紙(いずもみんげいし)』。

素朴ながらも強くて美しい、伝統的な手漉き和紙です。

その特長は、出雲に江戸時代から伝わる「雁皮紙(がんぴし)」などの製法を発展させて、華やかな色や模様に染め上げていること。

さらに使いみちによって原料や漉き方を変えて、素材としての使いやすさも追求しています。

『安部榮四郎記念館』は、そんな『出雲民藝紙』と安部榮四郎氏の技にふれられる記念館。

美しい『出雲民藝紙』を見たり、触れたり、自ら漉いたりできるほか、榮四郎氏の技を受け継いだお孫さん達の工房を見学することもできます。

※ミュージアムショップ・オンラインショップあり

~ 目次 ~

出雲で生まれた稀有な和紙! 強くて美しくて、使いやすい『出雲民藝紙』とは?

かつて出雲地方は和紙の名産地でした。

その歴史は古く、奈良時代の天平(てんぴょう/729年~749年)にまでさかのぼります。

さらに江戸時代、初代松江藩主が和紙の生産を奨励したことで、和紙が盛んに作られるようになりました。

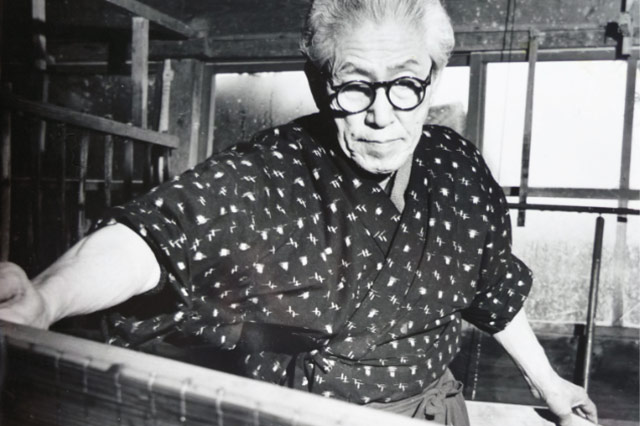

安部榮四郎氏はそんな出雲地方の一画、島根県八束郡岩坂村別所(現・松江市八雲町)に明治35年(1902年)に生まれました。

家業の紙漉きを学び、それを飽くなき探求心で高め続けていた榮四郎氏。

そんな彼が昭和6年(1931年)に民藝運動の創始者・柳宗悦氏と出会ったのが、『出雲民藝紙』の始まりでした。

※民藝(みんげい)運動とは:「職人のていねいな手仕事で作られた暮らしの道具」を、機能性と機能美をあわせ持った「民藝(みんげい)」と定義して、それを守り伝えていくための運動(大正末期~昭和初期)

柳氏は榮四郎氏の漉いた雁皮紙(がんぴし/雁皮という木の皮で漉いた、なめらかで光沢のある強い和紙)を見て、「これこそ日本の紙だ!」と絶賛。

それを機に民藝運動に加わった榮四郎氏は、さらなる研さんを積んで『出雲民藝紙』を生み出しました。

それは柳氏が褒め讃えた雁皮紙にとどまらず、同じ‟和紙の三大原料”の楮(こうぞ)や三椏(みつまた)の特性をいかして漉き分けた「生漉紙(きすきがみ)」、それらの繊維を水の流れをいかして漉き込んだ「漉き模様紙」、色鮮やかな「染め紙」など、多岐にわたりました。

そんな美しくも使いやすい『出雲民藝紙』は、今も榮四郎氏のお孫さんの安部信一郎さんや安部紀正さん、信一郎さんのお弟子さんの山野孝弘さんらによって受け継がれています。

『安部榮四郎記念館』では、そんな現代の名職人たちの技や、安部榮四郎氏が漉いた『出雲民藝紙』、榮四郎氏が収集した貴重な和紙の資料や民藝品、榮四郎氏と共に民藝運動に励んだ民藝作家たちの作品など、貴重な作品と技術を見学できます。

『出雲民藝紙』は美しい工芸品であると同時に、丈夫で使いやすい‟暮らしの道具”でもある。

『出雲民藝紙』は美しい工芸品であると同時に、丈夫で使いやすい‟暮らしの道具”でもある。

これぞ「民藝品」の真価で、気軽に使える便せんや封筒などの文房具、暮らしを彩ってくれるカレンダーや障子紙、ふすま、ランプシェードなど、さまざまな『出雲民藝紙』がある。

※ミュージアムショップやオンラインショップで購入可/一部は特注(要ご相談)

お隣の「手漉き和紙伝習所」では、『出雲民藝紙』の「紙漉き体験」ができる!

お隣の「手漉き和紙伝習所」では、『出雲民藝紙』の「紙漉き体験」ができる!

ハガキ(2枚)やA4版のオリジナルペーパー、うちわ、ブックカバーなど、自ら漉いて作った和紙は愛着もひとしお。

※「紙漉き体験」は要予約(ハガキ・オリジナルペーパーは数名~100名まで/その他は5名まで)

見どころいっぱい! 人間国宝と共に歩んだ民藝作家たちの作品が多数。

『安部榮四郎記念館』では、『出雲民藝紙』だけでなく、榮四郎氏と共に歩んだ民藝作家たちの作品も展示しています。

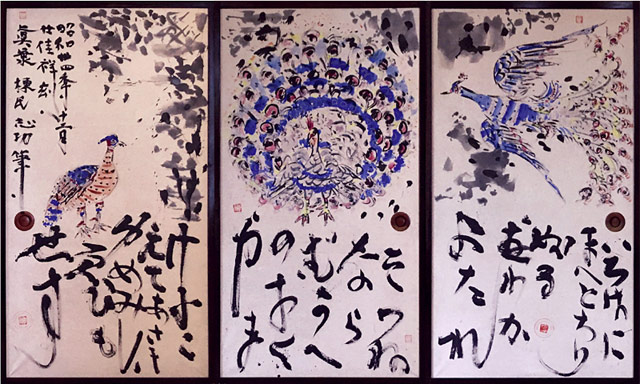

なかでも見ごたえ抜群なのが、木版画の巨匠・棟方志功氏が描いた大きな襖絵(ふすまえ)。

これは棟方氏が榮四郎氏の家に泊まった際に描いた作品で、棟方氏ならではの自由闊達な筆致と、大胆な表現が魅力です。

榮四郎氏と棟方氏は板画(棟方氏は版画をこう呼んでいました)の紙を通じて永らく親交があったそうです。

棟方志功氏が安部榮四郎氏のために描き上げた、ここにしかない貴重な襖絵!

棟方志功氏が安部榮四郎氏のために描き上げた、ここにしかない貴重な襖絵!

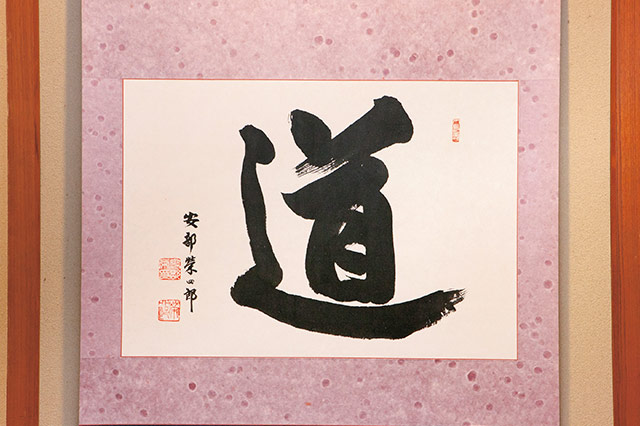

また、民藝運動の創始者の柳宗悦氏の作品や、彼と共に民藝運動を先導して、日本全国で陶芸の指導を行なったバーナード・リーチ氏の器、同じく民藝運動の中心メンバーだった陶芸家の濱田庄司氏や河井寛次郎氏の器など、貴重な品々がいっぱい。

これらの作品は常設展示でいつでも見ることができます。

安部榮四郎氏の幅広い交友関係と温かな人柄をしのばせる、貴重な民藝作品の数々。

安部榮四郎氏の幅広い交友関係と温かな人柄をしのばせる、貴重な民藝作品の数々。

『安部榮四郎記念館』でしか見られない名品が多数!

「民藝品」は日々の暮らしに活かすもの。買える、使える『出雲民藝紙』 。

「民藝品」はただ眺めるだけでなく、普段使いできる「暮らしの道具」です。

『出雲民藝紙』も美しいだけの芸術品ではなく、丈夫で使いやすい、暮らしに活かせる和紙なのです。

そんな普段使いできる『出雲民藝紙』が、ミュージアムショップやオンラインショップには多数あります。

封筒

『出雲民藝紙』ならではの華やかな色彩を楽しめる、上品な封筒。

鮮やかな発色や美しい模様は、地味と思われがちな和紙のイメージをくつがえしてくれます。

大切な人へのお手紙や、とっておきのメッセージにぜひ使ってみたい逸品!

こちらは横向きの洋封筒で、縦長の和封筒もあります。

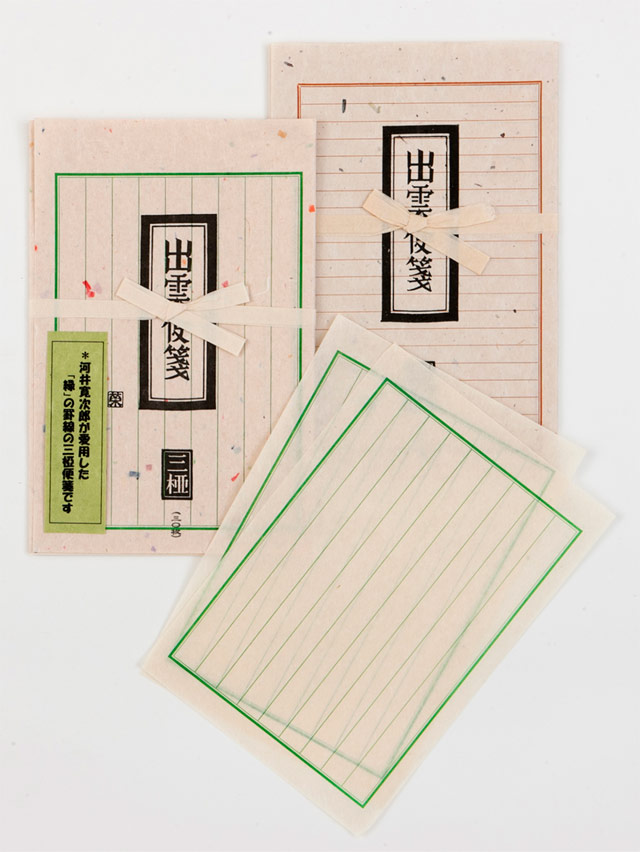

出雲便箋

素朴で丈夫な「三椏紙(みつまたし)」の便せん。

シンプルながらも上質で、違いがわかる人へのメッセージに最適! 陶芸家・河井寛次郎氏が愛用したタイプです。

ほかにも一言メッセージに最適な一筆箋(いっぴつせん)や、便せん&封筒のレターセット、柳宗悦氏がデザインしたレターセットなど、たくさんの便せんや封筒があります。

どれもペンでも筆でも書きやすく、筆記用具を選びません。

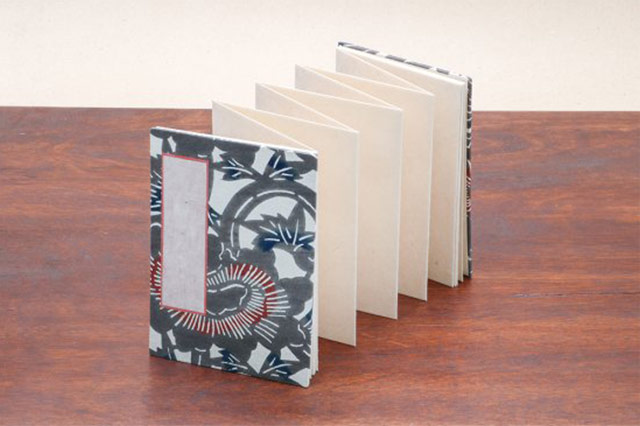

御朱印帳

出雲大社をはじめ、たくさんの神社や仏閣がある出雲地方。

そんな出雲の旅にピッタリの御朱印帳です。

出雲生まれの『出雲民藝紙』に御朱印をいただけば、神様や仏様のご利益がより増すかも!?

ほかにもハガキ、ノート、名刺、折り紙など、美しい『出雲民藝紙』グッズがいっぱい!

ほかにもハガキ、ノート、名刺、折り紙など、美しい『出雲民藝紙』グッズがいっぱい!

人気商品の懐紙(かいし/昔のティッシュペーパー兼ハンカチ)は、あぶらとり紙にしたり、お菓子を包んで人に差し上げたりと、アイデア次第で小粋に使える。

自由に使える大判紙もあり(A4サイズ~)。

自由に使える大判紙もあり(A4サイズ~)。

『出雲民藝紙』はプリンターで印刷できるので、賞状や記念の書など使いみちいろいろ。

※大口注文・特注可(要・事前相談)

貴重な『出雲民藝紙』を千年先まで残していくために。 ~ 職人達とその活動 ~

「『安部榮四郎記念館』では、‟和紙を未来へ繋ぐ”という使命を掲げて千年先まで残る和紙の製法を心がけています。安部榮四郎から大切に受け継いだ製法は今も変わりませんが、和紙の用途は時代の変化に対応しながら変わっていくことでしょう。『出雲民藝紙』を末永くご愛用いただけるように、『良いものは最後まで残る』ことを心がけています」

と、『安部榮四郎記念館』の学芸員の安部己図枝さん。

「故(ふるき)きを温(たず)ねて新しきを知る」ということわざのように、日本の伝統工芸には最新の科学技術でもかなわない機能性と美しさがあります。

筆でもペンでも書きやすく、数百年から千年以上も傷まず、さまざまな書や絵画まで伝えてくれる和紙。

そんな『出雲民藝紙』を手にして、未来に残すべき伝統工芸の技を実感してみませんか?

『安部榮四郎記念館』の理事長で、祖父の榮四郎氏から『出雲民藝紙』の製法を受け継いだ安部信一郎さん。

『安部榮四郎記念館』の理事長で、祖父の榮四郎氏から『出雲民藝紙』の製法を受け継いだ安部信一郎さん。

彼と弟の安部紀正さん、お弟子さんの山野孝弘さんによって、『出雲民藝紙』は今なお漉かれ続けている。

文化財に見られる数百年~千年を経た和紙のように、『出雲民藝紙』もまた千年先まで残ることを目指して。

寒風吹きすさぶ冬でも、酷暑の夏でも、変わらず原料の植物を伐り出しては紙を漉く。

寒風吹きすさぶ冬でも、酷暑の夏でも、変わらず原料の植物を伐り出しては紙を漉く。

毎日続く地道な手仕事から、不思議な温かみが宿る『出雲民藝紙』が生まれる。

(写真:安部紀正さん)

職人さんたちの技は記念館の隣の工房で見学できて、定期的に展覧会も開催。

職人さんたちの技は記念館の隣の工房で見学できて、定期的に展覧会も開催。

記念館まわりの美しい田園風景にも癒される!

※工房見学は日曜・祝日はお休み/記念館の休館日は火曜(祝日の場合は翌日)・年末年始・展示替え期間中

- DATA

公益財団法人 安部榮四郎記念館

HP:https://izumomingeishi.com/abeeishirou/

住所:島根県松江市八雲町東岩坂1754

電話:0852-54-1745

開館時間:9:00~17:00(入館は16:30まで)

休館日:火曜(祝日の場合は翌日)・年末年始・展示替え期間中

<入館料>

大人:500円(400円)

大高生:300円(250円)

中小生:200円(150円)

※()内は団体料金/20名以上

※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及び同伴者の方は割引あり

取材協力・

写真提供:

公益財団法人 安部榮四郎記念館/無断転載禁止

ライター:風間梢(プロフィールはこちら)

Related Posts

関連記事